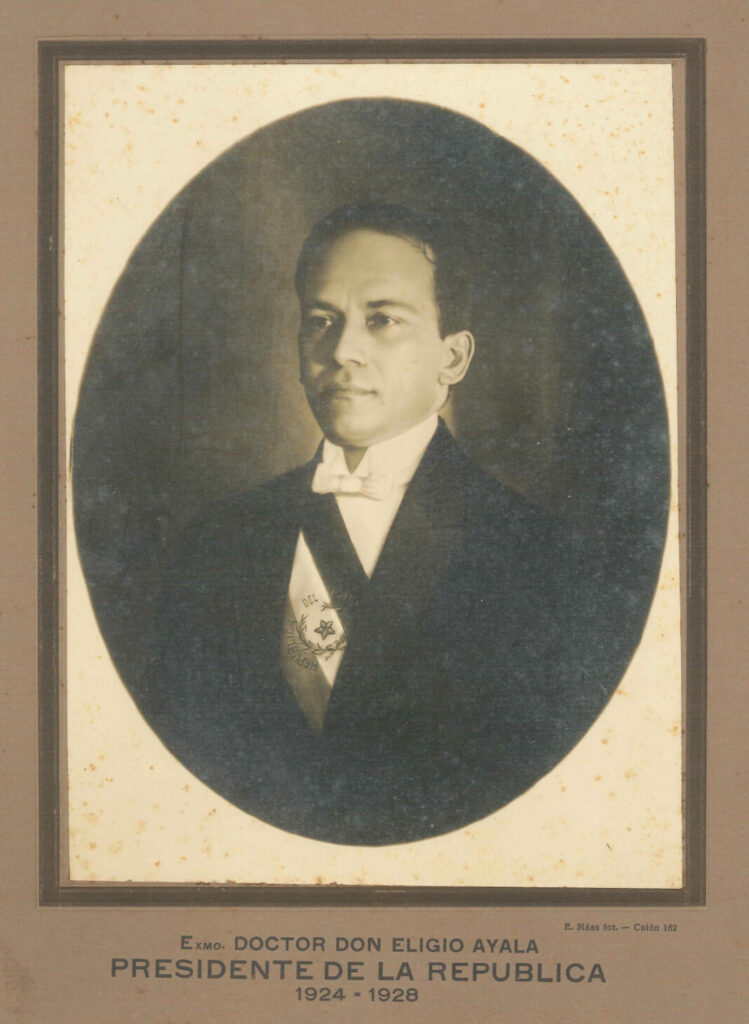

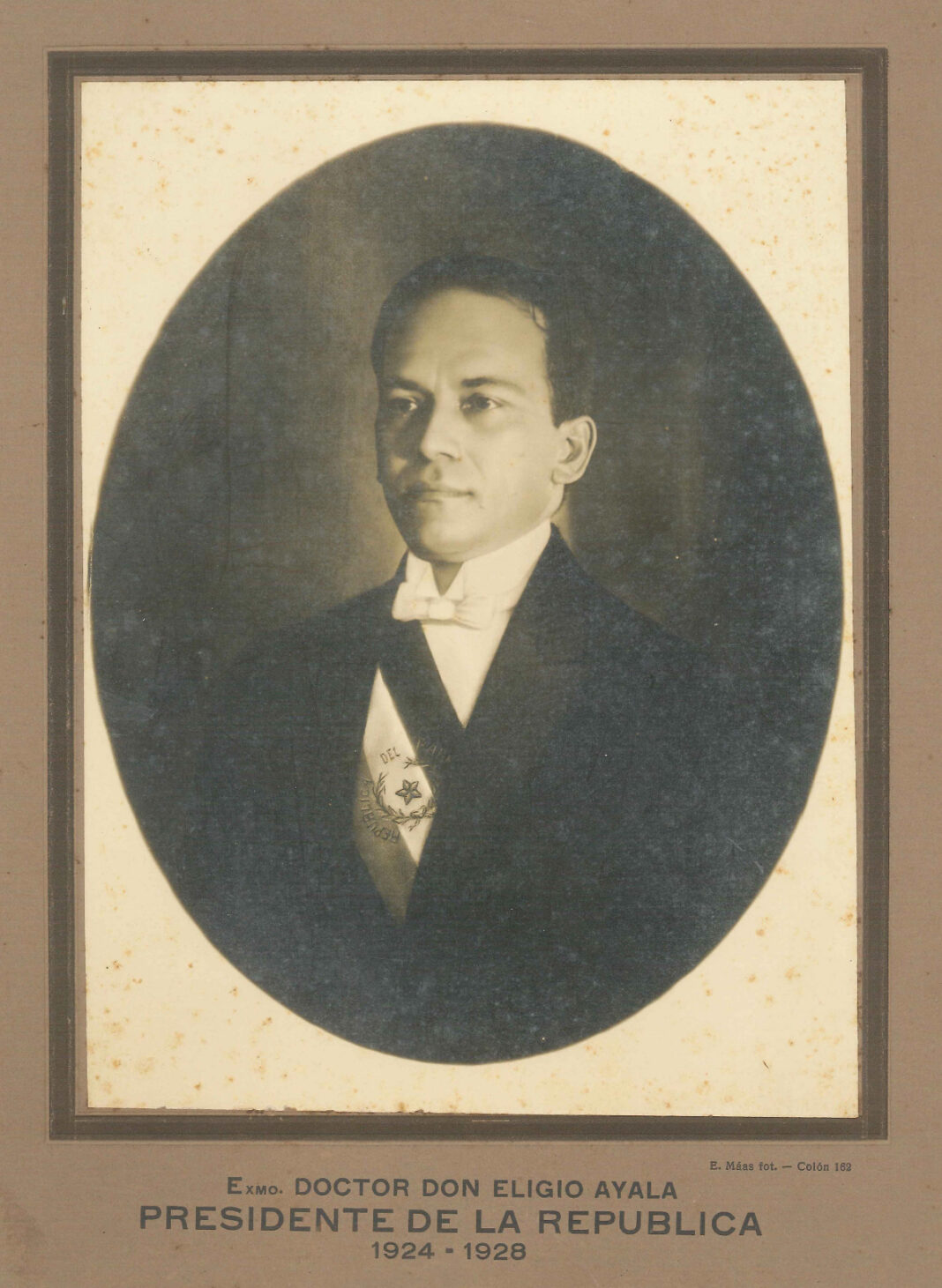

Deconstruir el mito de Eligio Ayala debe ser una política educativa y cultural de Estado

Es una necesidad desmontar la santificación de Eligio Ayala. Su biografía real muestra a un ministro que condenó la emisión “sin respaldo” y la usó para salvar un banco; a un presidente que fijó el tipo en “cotización de desgracia” y toleró una Oficina de Cambios que violó la ley y perdió millones; y a un jefe de Estado que, en 1927, escribió el “orden” con balas en Puerto Pinasco. No fue un estadista: fue el administrador elegante de un orden oligárquico que hizo caja arriba y disciplinó abajo.

» … soy decididamente aristocrático, detesto la demagogia igualitaria. La democracia es un peligro para la cultura social porque eleva la ineptitud al puesto de los aptos. La democracia es idolatría de la ineptitud. EI igualitarismo no puede realizarse más que con sacrificar muchas fuerzas vivas superiores, descollantes, renovadoras». Eligio Ayala, «Mis principios capitales»

No se erige un mito solo con bronce: se lo alimenta con silencios, con prólogos complacientes y con la coartada del caos. La “estabilización” y la “austeridad” de Eligio Ayala —esas palabras que aún se pronuncian con aire sacerdotal— nacen de la anarquía liberal que destruyó al Paraguay entre 1904 y 1923. Cuatro guerras civiles en menos de veinte años convirtieron al país en un cementerio político, devastaron el crédito público y pulverizaron la confianza en el Estado. Ese fue el infierno del que Eligio Ayala emergió como apóstol del orden.

El periodo liberal no fue solo una era turbulenta, sino una época oscura de guerras civiles, sangre, muerte, estados de sitio y persecuciones, marcada por élites que confundieron la patria con su propio interés y que construyeron delirios ideológicos para justificar su dominio. De esa matriz nacieron mitos que todavía hoy conservan vigencia, sostenidos por un anticoloradismo emocional y primario que persiste en buena parte de nuestra intelectualidad imaginaria, incapaz de superar su reflejo histórico y de mirar al país desde el presente. Mientras sigamos educando con esos fantasmas, Paraguay seguirá atrapado en una memoria escrita por los vencedores de papel y los profetas del resentimiento.

Ha llegado la hora de romper esa liturgia. El Paraguay debe dejar de educar generaciones enteras en el mito de Eligio Ayala. Debe abandonar la historiografía santificadora que lo retrata como “héroe civil” y asumir, con madurez republicana, la tarea de deconstruir su figura a través de una política cultural y educativa de Estado. No se trata de borrar su nombre, sino de devolverlo al suelo de la historia. De enseñarlo como lo que fue: un hombre talentoso, sí, pero también un símbolo de la restauración oligárquica posterior a la anarquía liberal, un gestor que salvó bancos con dinero público, un presidente que fijó el tipo de cambio en la desgracia y un gobernante que reprimió a obreros con balas.

Una política cultural y educativa de Estado debe partir de un principio: no hay ciudadanía libre sin historia crítica. Por eso, los manuales escolares y universitarios deben dejar de recitar los viejos mantras del culto liberal y abrir espacio al análisis, a la controversia y al pensamiento documentado. Deben enseñar cómo Eligio Ayala, tras condenar la emisión monetaria, la utilizó para salvar al Banco de España y Paraguay; cómo el Estado volcó fondos de la Oficina de Cambios, la Tesorería y el Banco Agrícola en esa entidad privada; cómo se aprobaron créditos denunciados en el Congreso como “cuasi robo”; y cómo el Banco Mercantil —otro de los grandes beneficiarios— absorbió el 70 % de los redescuentos públicos y aun así quebró. Esa historia concreta debe ser enseñada, no escondida.

Los programas de enseñanza deben explicar que la estabilidad de Eligio Ayala no fue una virtud nacional sino un artificio contable: el Estado cobraba en oro y pagaba en papel, acumulando ganancias fiscales mientras la economía real se hundía. Que la “cotización de desgracia” fue un ancla suicida que subordinó la moneda paraguaya al peso argentino. Y que, en un gesto de fanatismo económico, Eligio Ayala mantuvo al Paraguay atado al patrón oro cuando el mundo entero lo abandonaba, incluso después de la Primera Guerra Mundial, cuando las grandes potencias comprendieron que esa ortodoxia conducía a la recesión y al hambre. El resultado fue un tipo de cambio hambreador que estranguló a la producción, encareció el crédito y volvió la estabilidad un privilegio de pocos.

Una política cultural y educativa de Estado debe también impulsar el debate público sobre la mitología de Eligio Ayala, con exposiciones, museos, documentales y debates abiertos en los medios públicos. Debe promover investigaciones, reediciones críticas, publicaciones comentadas y foros que discutan sus luces y sus sombras. El arte, el teatro, el cine y la literatura no deben seguir repitiendo la imagen del prócer inmaculado, sino confrontarla con los testimonios y las cifras. La cultura nacional debe emanciparse del relato monocorde de la “edad liberal del orden” y enseñar que ese orden tuvo costos sociales, víctimas y silencios.

Deconstruir el mito de Eligio Ayala implica también enseñar que la victoria del Chaco no fue el fruto de su “previsión bélica”, sino de la capacidad paraguaya de transformar la escasez en fortaleza. Que mientras se invocaba su clarividencia, el país entró a la guerra con 120 000 hombres y apenas 30 000 fusiles, y debió armarse con las armas capturadas al enemigo: 8 000 fusiles, 536 ametralladoras, 25 morteros, 20 piezas de artillería y 25 millones de cartuchos tomados en Campo Vía. Que las cañoneras Humaitá y Paraguay, contratadas durante su gobierno, fueron útiles para transportar tropas, pero que el triunfo se gestó en tierra seca, con estrategia, moral y sacrificio.

Y que, como describe Paul H. Lewis, en el conocido compendio “Historia de América Latina (tomo X)”, coordinado por Leslie Bethell, cuando la crisis se tornó inminente, “durante todo este tiempo el ejército paraguayo no había podido hacer nada a causa de las vacilaciones del gobierno liberal; pero finalmente, el 5 de diciembre de 1928, […] ambos bandos se movilizaron para la guerra, pero cuando los reclutas paraguayos se presentaron en el cuartel, resultó que no había uniformes, armas, provisiones, munición ni material médico. Paraguay estaba completamente desprevenido para la guerra.” Esa es la herencia del supuesto “orden” liberal: la indecisión disfrazada de prudencia, el dogma económico presentado como visión de Estado.

Asimismo, una política cultural y educativa de Estado debe asociar sin ambigüedades el nombre de Eligio Ayala a los hechos trágicos que ocurrieron bajo su presidencia y a los crímenes sociales y políticos del largo periodo liberal. La masacre de Puerto Pinasco en 1927 —ocurrida durante su gobierno—, donde más de veinte obreros fueron abatidos por reclamar justicia, debe ser recordada como una responsabilidad directa del Estado liberal presidido por Eligio, en la que también jugó un nefasto rol el expresidente Eusebio Ayala, que fungía como representante legal de la empresa en el lugar de los hechos.

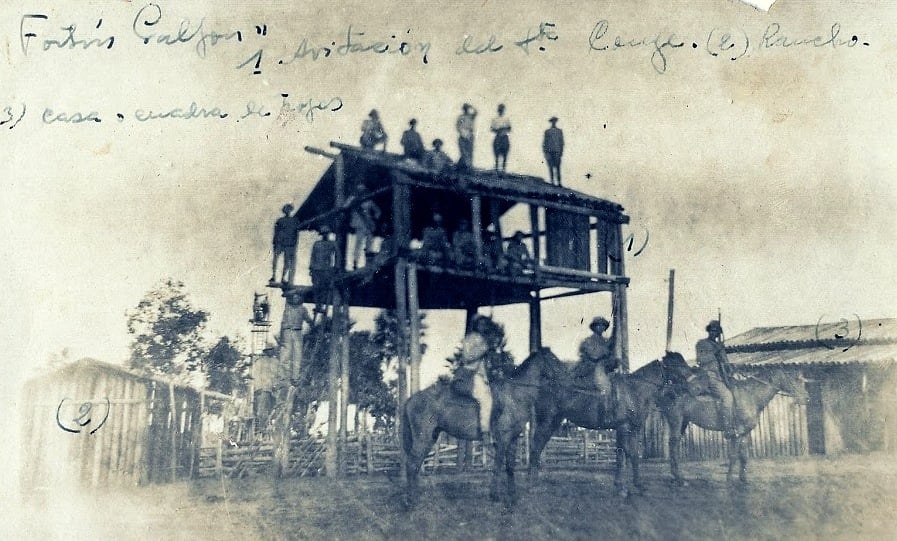

Pero también deben inscribirse en esa pedagogía crítica los otros rostros de la misma estructura de dominación: el mensú esclavizado en los obrajes del norte, los torturados del Fortín Galpón, aquel verdadero campo de concentración del liberalismo paraguayo, y la masacre de jóvenes patriotas del 23 de octubre de 1931, sacrificados por exigir un Paraguay más justo.

Todos estos episodios deben ser incorporados a la enseñanza y la cultura no como relatos lacrimosos y sin contexto histórico, como si hubieran ocurrido fuera del tiempo, sino como expresiones concretas de un mismo orden económico, político y moral que Eligio Ayala representó y defendió. Solo así la memoria dejará de ser un decorado sentimental y se convertirá en conciencia histórica.

Por eso, una política cultural y educativa de Estado debe asumir como objetivo explícito la revisión crítica de la historia liberal paraguaya. Debe promover la lectura de fuentes originales —Teodosio González, Washington Ashwell, Paul H. Lewis, los debates parlamentarios de 1920, las leyes 463 y 550— y abrirlas al escrutinio ciudadano. Debe enseñar a los jóvenes que el conocimiento histórico no se hereda como dogma, se construye como juicio. Y que la identidad nacional no se funda en la repetición, sino en la conciencia.

Dejar de educar en el mito de Eligio Ayala es un acto de emancipación intelectual. Deconstruir su figura es liberar a la historia paraguaya de la servidumbre ideológica del viejo liberalismo. E impulsar el debate crítico sobre su legado es una tarea pedagógica y política a la vez: enseñar a pensar el poder, no a venerarlo.

El Paraguay del futuro debe formar ciudadanos que lean los documentos antes que los prólogos, que duden de las estatuas antes de venerarlas, que comprendan que la memoria sin crítica se vuelve propaganda. La historia, en manos de un pueblo consciente, no es un altar: es un espejo donde mirar el país que fuimos para decidir el país que queremos ser.

Porque los mitos fundan obediencias, pero las ideas fundan repúblicas. Y si la educación paraguaya quiere ser republicana, debe empezar por desmontar uno de sus altares más antiguos: el del culto liberal de Eligio Ayala.